案例1【背景资料】:

某施工单位承接了9.82km的三级公路路基施工,路基宽8.5m,设计车速40km/h。

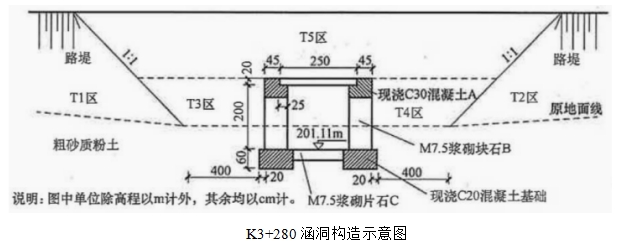

其中K3+100~K3+420为路堤段,K3+280处设有1个2.5m×2m的盖板涵,涵洞长度17.62m,涵底坡度1%,K3+280的路基设计标高为206.07m。涵洞构造示意图如图所示。

工程开工前,在业主支持下,由设计单位向施工单位交接了交点桩、水准点桩,设计文件中提供用于中线放样的资料只有“直线、曲线及转角度”。施工单位备有全站仪、自动水准仪等常规测量仪器。

涵洞施工与涵洞前后路堤T1区、T2区的填筑同时进行,T1区、T2区按图示坡度分层填筑。涵洞施工中,施工单位首先进行了涵洞中心桩号、涵轴线的放样,涵洞基坑开挖平面尺寸按17.62m×3.8m放样,基坑开挖严格按放样尺寸采用人工垂直向下开挖至基底设计标高。在对基底进行处理并通过验收后,开始基础施工。

涵洞完工后,在涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的70%时,进行涵洞两侧及顶面填土,填筑顺序为T3区→T4区→T5区,填筑方法采用人工配合小型机械夯填密实。

【问题】

1.按洞顶填土厚度划分,指出该涵洞类型,并说明理由。

2.写出可用于本路曲线段中线放样的两种方法。

3.写出涵洞构造示意图中A、B、C结构的名称。

4.找出涵洞基坑施工中的错误,并说明理由。

5.改正填筑施工中的错误。

分享到: